お知らせ

ドクター アーフロの院長ブログ No.15 「看護師のジレンマ」

東神戸病院では、時に全職員フォーラムという形で、多くの職員が混じって話し合う機会があります。今回は、その全職員フォーラムの中のSGD(スモール・グループ・ディスカッション)の中ででた話題から。

病棟で看護師として働くN君。「自分が充実していると感じる時は?」という質問に

「食事介助をしていて、完食してくれた時ですね。」と答えてくれました。

病棟では、自分で食事がとりにくい方も結構おられますし、自分で食べると誤嚥のリスクがあり、危険な患者さんもおられます。そんな時に、看護師が食事介助をするのですが、患者さんがしっかりと全部食べてくれた時が「充実した時間」と答えてくれたのでした。

しかし、一方で、限られた看護師数で、限られた時間内で仕事をしないといけないのです。だから、多くの看護師は、時間に追われ、ゆっくり(患者さんご本人のペースに合すことができず)急がざるを得ないことがあります、また、一人の看護師が一人の患者さんに時間をかけていることがほかの看護師の負担になることもあり得るでしょう。

食事介助を含め、介護度が高い患者さんが増加しているのです。これは高齢化の中で当然のことですが、その分、食事、更衣、排泄などの介助量が増えます。

患者にとってどうかの視点ではなく、看護業務をいかに効率的にこなすかという視点に陥ることがあるように思います。忙しい業務の時に頻回なナースコールに追われ、ついイライラし疲弊する看護師たち。そのことがさらに患者さんの不安を呼ぶみたいなこともあるように見えます。負のスパイラルといえるかもしれません。

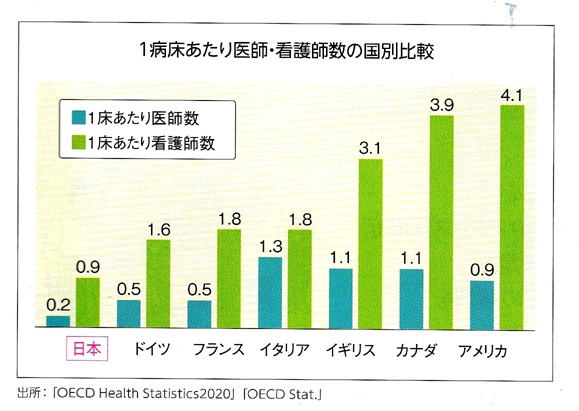

看護師は、良い看護をしたいと思っているのです。「よい看護」とは、結果的に「患者さんも看護師も満足できる看護」でしょう。しかし、なかなか自分の納得できる看護ができていないのが現状ではないでしょうか。その根底は、看護師数にあります。日本の看護師数は、1床当たり0.9人ですが、これはほかの国と比べて最低レベルです。米国は1床当たり4.1人であり、実に4倍以上の差があります。しかも、昔読んだ本(「ハーバードの医師づくり」だったかな?)では、米国では、患者さんを検査に行くときは移動専用のスタッフがいるようです。日本の多くの病院は、それも看護師の仕事です。こう考えると、日本の看護労働は異常と言わざるを得ません。(実は医師も同じですが・・)

看護師が、やりがいを持ち続け、輝きをたもてるような・・そんな医療を!